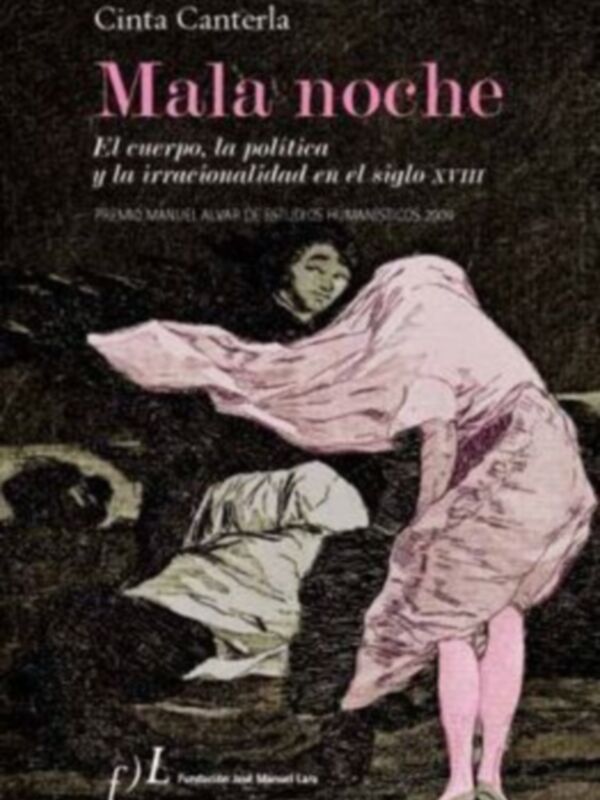

MALA NOCHE. EL CUERPO, LA POLÌTICA Y LA IRRACIONALIDAD EN EL SIGLO XVIII de Cinta Canterla Premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos 2009

El siglo XVIII consolidó las ideas liberales, pero también una teoría de poder razonable según la cual las decisiones políticas deben ser tomadas sólo por los únicos que, en opinión de los conservadores, están cualificados para ello. Nuevas argumentaciones filosóficas y científicas vinieron a justificar entonces el mantenimiento de privilegios, relegando a grandes capas de la población al terreno de la animalidad por las supuestas particularidades degradadas de sus cuerpos y justificando con ello la violencia sobre las mismas bajo la forma de una necesaria tutela por su declarada incapacidad para la autonomía. El Humanismo de la libertad volvió a quedar anclado, así, por las viejas ideas del Humanismo de la excelencia. Éste es el punto de partida del trabajo realizado por la profesora Cinta Canterla, que mereció todos los elogios y el Premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos 2009.

La obra

Dice Foucault en Las palabras y las cosas que la diferencia entre la mentalidad medieval y la moderna estriba en que la primera consideraba que la condición natural del hombre era la sumisión, mientras que la segunda, en cambio, sostendrá como evidente que la condición moral natural del hombre es la libertad. La Edad Moderna trajo, pues, consigo el liberalismo. El principio fundamental del liberalismo es que, puesto que la condición natural de la persona es la libertad, cualquier limitación a la misma debe ser argumentada desde un punto de vista teórico y racionalmente justificada. Ningún poder puede establecer limitaciones a la libertad del individuo a excepción de las que el propio sujeto humano se da a sí mismo delegando en él, esto es, sólo está legitimado moralmente aquel sistema político en el que el poder se ostenta por representación votada. La democracia resultaría, pues, el único sistema político acorde con la razón liberal.

Cuando las primeras constituciones políticas fueron a concretar el liberalismo, se encontraron con que el ciudadano moderno había sido hasta entonces un individuo abstracto, sin rostro y sin nombre. Y a la hora de llevar el principio liberal a la práctica, los artífices del Estado consideraron a muchos de los habitantes de la Nación incapaces de asumir derechos, cumplir obligaciones o esgrimir el poder político de forma razonable, por lo que les vetaron el paso al disfrute de la ciudadanía. Pero como establecer límites y restricciones a la libertad de las personas resultaba contradictorio con el propio sistema liberal, se arbitraron procedimientos para excluir de la humanidad a todos aquellos a los que las élites intelectuales y sociales consideraron no aptos, estableciendo una especie de decantación de una humanidad de excelencia o de primera. El procedimiento básico consistió en poner a la ciencia al servicio de la legitimación de la explotación de unas personas por parte de otras, argumentando desde diversos campos científicos la inferioridad animal de ciertos colectivos y la necesidad de que fuesen tutelados por los más aptos. Como muy bien vería Condorcet, esta tutela no tenía más finalidad que el interés: una parte de los humanos debía perder la dignidad para que la otra parte viviera en la abundancia.

Mala noche aborda esta discusión en torno al liberalismo y sus límites tal como se plantea en la Ilustración. Y se centra en una cuestión clásica desde los orígenes de la filosofía occidental: el problema de la delimitación entre cultura y naturaleza, esto es, la espinosa cuestión de dónde acaba la cultura y comienza la animalidad tanto en el interior del hombre individual como en el conjunto de grupos humanos que conforman el hombre colectivo. Esta cuestión de la dificultad de separar el humanismo de la excelencia y el de la libertad llega hasta nuestros días.

En el capítulo I analiza las restricciones que se establecen al principio liberal por sexo, raza y etnia, y clase; se aborda la discusión tal como aparece en autores tales como Kant, Rousseau, Wollstonecraft, Condorcet, Grégoire o Paine. El capítulo II se centra en la argumentación que la ciencia y la filosofía ilustradas dan para distinguir entre unos seres humanos que lo serían de un modo perfecto y otros muchos que resultarían una degradación de ese patrón moral, amparándose en una concepción muy técnica de la racionalidad; trata, por tanto, del problema de la identidad humana, y analiza la teoría de las razas, la teoría de la locura en la epistemología ilustrada y los autores que comienzan a desviarse del concepto de racionalidad hegemónico, dando un lugar relevante a las pasiones: Schaftesbury, Hutcheson, Diderot o Sade. En el capítulo III se recogen las propuestas de Berkeley y Hamann para una nueva concepción más libre de la racionalidad y el ser humano, que serían determinantes para los desarrollos posteriores de una nueva filosofía. La exposición de estas argumentaciones, con abundancia de citas textuales, está concebida para que el lector asuma un papel activo en la lectura de la obra, reflexionando sobre lo que se va presentando desde la perspectiva de lo que hoy tiene relevancia para el hombre contemporáneo, y no como mera transmisión de erudición. Estas reflexiones forman una cadena que va llevando de una cuestión a otra hasta finalizar el completo recorrido del libro, con la esperanza de que el lector encuentre en él ideas que le hagan ver el mundo que nos rodea con ojos nuevos.

Entrevista

-¿Por qué ese título, Mala noche, el de un capricho de Goya, para un libro de filosofía? -El libro trata de ciertas ideas acerca del ser humano, la razón y el lenguaje que son un obstáculo para la libertad y que están presentes en muchos ámbitos de nuestra cultura, donde las admitimos con la mayor naturalidad. Estas ideas han significado para muchas personas la opresión y la explotación en nombre de la civilización y el progreso, lo que ha añadido un plus de perversidad a la violencia que soportaban. Me pareció que el Capricho de Goya, en el que dos mujeres se prostituyen en medio de la oscuridad, soportando las inclemencias del tiempo, era una buena representación de la cara oculta de la cultura occidental tal como queda fundada en la Ilustración.

-¿Qué novedad presenta su obra en relación a otros estudios sobre las ideas ilustradas? -Podría citar varios aspectos, pero quizá el más significativo sea que realiza una lectura transversal de autores de distintos ámbitos mostrando la continuidad de las estrategias argumentativas (científicas, políticas y económicas) que justifican la legitimidad de una convivencia entre democracia y dominación violenta de unos seres humanos sobre otros. Las afirmaciones acerca de la inferioridad animal de ciertos colectivos de personas que aparecen en algunos autores ilustrados, por otra parte muy reconocidos, y que hasta ahora leíamos como meras excentricidades excusables por su carácter esporádico, se muestran en esta obra como parte importante del cuadro de las arbitrariedades de una época que puso una parte de los intelectuales al servicio de la justificación de nuevas formas de despotismo y de la explotación productiva y sexual.

-¿Tienen vigencia hoy las denuncias de los autores ilustrados que criticaron ese 'Humanismo de la excelencia' que depositaba el poder sólo en unos pocos? -En el libro se expone, efectivamente, el pensamiento de un conjunto de autores que vivieron en el siglo ilustrado y que fueron muy críticos con ciertas ideas de lo que debía ser el liberalismo tal como fue entendido por otros autores ilustrados muy consagrados. Según éstos últimos, pensar por sí mismo de modo libre basándose exclusivamente en razones, responsabilizándose de los actos propios, exigía capacidades intelectuales de las que sólo estaban dotados algunos seres humanos, los más cultos y civilizados, que debían erigirse en tutores del resto. La política debía, por tanto, estar sólo en manos de las élites y los expertos. Pero también en otros grupos humanos, como la familia, los miembros debían, según esas convicciones, estar sometidos al tutor, el padre o marido. Los autores que denunciaron estas ideas están hoy plenamente vigentes.

-¿Sigue siendo hoy así? -En algunos aspectos, sí. Esta forma de entender al ser humano que separaba de modo radical y enfermizo a aquellas personas que se encontraban formando de una élite a la que se accedía por una vía biológica, genética la herencia y la pureza no contaminada de sexo y raza- y el resto de las personas, a las que se las concebía como una especie de animales subhumanos, ha lastrado la forma de concebir la política y la sociedad en los siglos posteriores, incluso en marcos democráticos. Las encontramos en fenómenos como el colonialismo del XIX, el capitalismo, el racismo de la Alemania nazi, etc. Pero también están presentes hoy en día en fenómenos tales como la prostitución, la pornografía, la explotación laboral de los seres humanos como mera carnaza en el llamado tercer mundo, el neoimperialismo, la violencia de género, etc..

-¿Qué papel juega la Filosofía en la formación intelectual y humanística del estudiante de hoy, el del siglo XXI? -La filosofía enseña a reflexionar críticamente, y esta es la forma de progreso cultural más refinada. Es esencial en la formación humanística de una sociedad. El problema es que vivimos en un país en el que tiene muy mala fama, como si fuese algo oscuro, críptico, inútil. Llama la atención cuando se viaja a otros países de nuestro entorno el de hecho de que la filosofía disfruta en ellos de un prestigio social que no tiene aquí, incluso entre la gente joven, que la compra y la lee, exactamente la misma que después se publica en España y se queda en las librerías. No es un problema de que aquí la filosofía no sepa ser divulgativa y en Francia sí, por ejemplo: es que la formación no dota en nuestro país del vocabulario abstracto necesario para leerla.

Por otra parte, hace tiempo que pienso que la mala fama de la Filosofía en nuestro país no es casual, sino producto de las etapas de integrismo y conservadurismo que le ha tocado vivir, una forma de desanimar a las personas a las que se educa a leerla, no sean que vayan a acabar pensando por si mismas. Es como si, por ejemplo la poesía culturalmente fuese rechazada: chocaría a cualquier persona que viajase un poco. Ciertamente hay que aprender a leer filosofía: se lee despacio, reflexionando, y por tanto se va poco a poco, lo que choca con la prisa que hoy tiene todo el mundo. Pero esa técnica se aprende. Y mi experiencia con los estudiantes es que es algo que se acaba amando como un entusiasmo tan arraigado como el de la música.

La autora

Cinta Canterla González (Huelva, 1959) es profesora titular de Filosofía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Especialista en la filosofía kantiana, a la que ha dedicado trabajos como La génesis de la Crítica de la razón pura, Sueños de un visionario o De igne, es autora de numerosas publicaciones sobre la filosofía, la ciencia y la cultura de la Ilustración y el Romanticismo, relativas a temas y autores diversos, entre estos últimos, Berkeley, Schelling, Swedenborg, Boerhaave, Voltaire o Du Châtelet. Ha sido también editora de obras colectivas dedicadas a este periodo, tales como La mujer en los siglos XVIII y XIX, La cara oculta de la razón: locura, creencia y utopía y Nación y constitución: de la Ilustración al Liberalismo, y ha realizado diferentes estudios sobre la prensa ilustrada, especialmente sobre el periódico La pensadora gaditana. Actualmente preside la Sociedad Académica de Filosofía.

MALA NOCHE. EL CUERPO, LA POLÍTICA Y LA IRRACIONALIDAD EN EL SIGLO XVIII, de Cinta Canterla ISBN: 9788496824508 PVP: 25,00 euros